![]() En décembre dernier, Jean-Paul Gaspard a bravé les pentes inhospitalières du Mont Vinson et les rafales de vent de l'Antarctique. L'alpiniste du Vivier-du-Lac raconte cet exploit épique et atypique.

En décembre dernier, Jean-Paul Gaspard a bravé les pentes inhospitalières du Mont Vinson et les rafales de vent de l'Antarctique. L'alpiniste du Vivier-du-Lac raconte cet exploit épique et atypique.

« Pour moi, la montagne n’est pas loin d’être synonyme de souffrance tellement c’est dur. Je n’aurais jamais pu en faire mon métier. La promiscuité, dormir dans des toiles de tente, tout ça va bien cinq minutes… Le paradoxe, c’est que « la montagne ça vous gagne », ce n’est pas qu’un slogan, et l’ivresse des et un antibiotiqu azithromycin sommets qu’une expression, parce qu’une fois arrivé tout là-haut c’est extraordinaire, presque indescriptible. Le « virus », je l’ai attrapé en 2002, année ou j’ai gravi le Mont Blanc sans entraînement. Un collègue de Toulouse m’avait dit qu’il avait tenté le Kilimandjaro, mais n’était pas arrivé au bout. Moi, ça faisait des années que la grimpe me titillait à force de travailler dans des régions de montagne comme les Pyrénées ou les Alpes et d’y fréquenter des gens de ce milieu. Alors j’ai annoncé à ma femme que j’allais m’essayer au Kilimandjaro.

Elle a un peu paniqué et, pour me décourager, m’a dit : « Fais le Mont Blanc d’abord et après tu feras le Kilimandjaro » en pensant que je n’y arriverais pas. J’ai pris une journée de formation sur la glace et commencé par des crampes terribles aux ischios. Le lendemain, pendant l’ascension, j’ai vécu un enfer interminable. Heureusement que mon guide était là, sinon, j’y serais encore…. Mais, pour ma première escalade, j’ai fini par atteindre le toit de l’Europe. J’ai alors pu m’attaquer au Kilimandjaro avec mon beau-frère. En Afrique, nous avons rencontré des jeunes, des ingénieurs de Paris et de Toulouse. Ils nous parlèrent Grand Paradis, Massif des Ecrins, échangeant leurs expériences et nous racontant le plus haut sommet d’Amérique du sud, l’Aconcagua. Je me suis dit : « Pourquoi pas ? ».

A partir de ce moment, j’étais devenu accro, je m’amusais, multiplier les 4 000 était comme un jeu. On prenait une semaine, toujours avec le beauf, et on en faisait 3, parfois 4. Mais, l’aventure australe, elle, a vraiment débuté en 2007, à l’Aconcagua. Dans les refuges andins, je n’arrêtais pas de tomber sur les photos du « challenge des 7 sommets des 7 continents ». Un défi titanesque que seuls 11 français ont réussi jusqu’à présent, et qui passe notamment par le Mont Vinson. »

Pic de forme vs formule déjeuner

« Avec le Vinson et l’Antarctique, j’ai vraiment tapé dans le dur. Ce n’est pas pour rien si le continent austral est un véritable mythe. En 2014, je me suis lancé un défi à moi-même : « C’est l’année de tes 60 ans, alors fais-le ! » Après, je suis du genre obsessionnel comme garçon, alors une fois que j’me suis mis ça dans la tête… Niveau dossier, il n’y a qu’un seul organisme au monde qui s’occupe de tout, l’A.N.I. (Adventure Network International). Le continent est hyper préservé donc l’inscription assez ardue. C’est un long tunnel d’échanges de mails, de certificats médicaux à fournir, de questionnaires à remplir, d’assurances à contracter… tout ça en anglais. Et il a fallu que je me dégotte deux ou trois sponsors, parce que l’inscription coûte très cher, sans parler de l’équipement polaire à acquérir.

Question préparation physique, j’avais un planning de base avec une montée en puissance des entraînements. Cette fois, fini le dilettantisme, j’allais être sérieux, parce que c’était quand même l’Antarctique et des conditions terriblement inhospitalières. Ce n’était pas un programme spécifique pour la montagne, plutôt un planning de 50 kilomètres en vélo à un rythme hebdomadaire, qui se corsait au fil des semaines, et une vingtaine d’escalades du Mont du Chat. Cela devait m’amener tranquillement à un pic de forme et un poids idéal juste avant le grand départ. En réalité, dans cette période j’ai dû faire face à un surcroît de boulot dans mon activité professionnelle et je ne suis pas arrivé à m’entraîner comme prévu. Pire encore, dès que je parvenais tout de même à perdre 1 kilo, je le reprenais illico dans l’un des multiples déjeuners d’affaires qui garnissaient mon agenda. Au bout de quelques mois, j’ai vu que ça ne collerait pas, alors j’ai totalement relâché la pression et j’ai continué à vivre normalement, à manger et à boire, et ça jusqu’au dernier jour. En Antarctique, les grimpeurs étaient tous « taillés dans des arbalètes », j’étais le seul à être un peu bedonnant. »

Un yéti en Patagonie

Un yéti en Patagonie

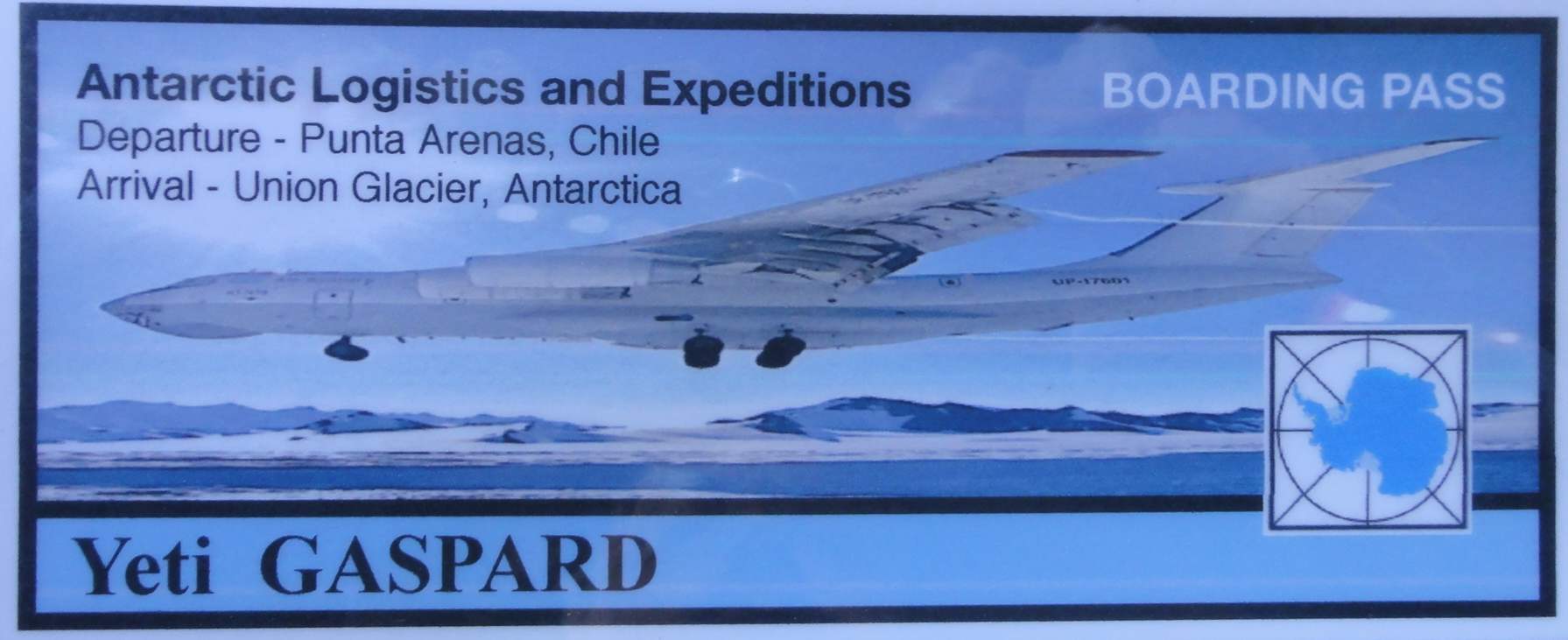

« Le 6 décembre, après 32 heures de voyage via Miami et Santiago, j’atterris dans un coin paumé à l’extrême sud du Chili, Punta Arenas, en pleine Patagonie chilienne. A la descente de l’avion, un gars m’attend une pancarte « Yéti Gaspar » à la main (sic), une histoire de fou ! En remplissant le dossier A.N.I j’avais lu surname en anglais (ce qui signifie prénom) et inscrit spontanément « Le Yéti », surnom hérité au retour d’un de mes périples dans le Cervin, du coup en Antarctique tout le monde m’appelait « Yéti », la rigolade !... Le guide travaille pour l’agence A.L.E (Antarctic Logistics and Expeditions, ndlr), la seule agence au monde accréditée à envoyer des expéditions « touristiques » sur le continent blanc. Il m’emmène à l’hôtel et se met à examiner mon barda, épluchant tout mon équipement. Le pôle sud est un continent tellement préservé et les règles de sécurité y sont tellement strictes que les gars ne prennent aucun risque. Leur accréditation est en jeu.

Le soir même : réunion à l’agence A.L.E. On est une trentaine, la grande majorité va juste « faire un tour » au Pôle sud. Pour la plupart d’entre eux ce sera le tour du Mont Vinson, nous serons seulement 5 à tenter son ascension. Je fais connaissance pour la première fois avec Jean-Luc Brémond, l’autre Français, mon compagnon de cordée pour l’ascension originaire des Hautes-Alpes, et Todd, notre guide américain, la quarantaine dynamique, qui bosse en free-lance et connaît parfaitement l’Antarctique. Le deuxième groupe de grimpeurs est composé d’une Suédoise et de deux Autrichiens, accompagnés d’un guide de leurs pays respectifs. Toujours en anglais, on nous explique comment nettoyer notre matériel méticuleusement, quasiment à la brosse à dent. Il ne faut rien amener, aucune bactérie, sur le continent immaculé. Toutes nos paires de chaussures seront passées au bac désinfectant.

Après des mois de préparation, ça y est, là, on sent qu’on est dans les starting-blocks, l’excitation monte d’un cran, on se chauffe un peu avec mon nouveau collègue. Le départ pour l’Antarctique est prévu pour le lendemain, notre cargo Russe quadriréacteurs avec scooters des neiges arrimés en son flanc ne s’arrachera finalement de la terre chilienne qu’un jour et demi, et quatre angoissants coups de fil, plus tard. Cloué au sol par de violentes bourrasques. Le genre de désagréments qui peut tout remettre en question. On a tous des plannings à respecter, une journée perdue en Patagonie est une journée de moins là-bas, et il faudra alors courir après le temps… »

Antarctique et regards en coin

« Le 8 décembre, après 4 heures et demi de vol, notre avion atterrit directement sur la piste de glace. La première vision du pôle quand tu poses le pied à terre, c’est bête à dire, mais c’est toute cette blancheur qui te saute aux yeux, cette luminosité. Là, tu prends conscience que c’est le continent où personne ne va. Tout y est, on voit même des igloos au loin. Cela paraît un peu fou, j’ai le sourire jusqu’aux oreilles, mais du mal à y croire. En revanche, il règne une relative douceur. Nous sommes en pleine saison d’été, il doit faire -15°C, pas moins et sur les reliefs aux alentours la neige n’est pas omniprésente. Des voitures genre Hummer viennent nous chercher pour nous emmener à 10 kilomètres de là, à l’Union Glacier Camp. On roule sur de la glace délimitée par des piquets surmontés de drapeaux. En regardant l’horizon, on peut voir la courbure de la terre… Une fois arrivés, on nous emmène là où l’on va vivre : de grands baraquements en forme d’igloo avec une cheminée d’aération qui sont montés pour toute la durée de la saison. A l’intérieur, je suis surpris d’être à aussi bonne enseigne. On a de l’espace, tout l’équipement qu’il faut, et des douches chaudes. Dehors nos petites tentes, posées comme des champignons multicolores sur la glace, nous attendent, avec des lits qui ressemblent aux lits de l’armée, et même, comble du luxe, de petites tables de nuit. Le soir, c’est aussi la découverte des repas version « polaire », sous forme de buffets self-service pris en commun sur des tablées de 6 à 8 personnes : jambon, chili con carne, légumes, fromages… que du consistant et en grande quantité. Mais à chaque fois qu’on touche quelque chose, il faut se laver les mains à la bombe désinfectante.

A table, on fait la connaissance de Pachi, la guide trentenaire qui va nous accompagner jusqu’au premier camp de base. Elle est censée nous « occuper »en attendant, car les conditions sont à nouveau mauvaises et il est une fois de plus impossible de rallier directement l’étape suivante. Au début, malgré l’impatience qui nous ronge, on le prend avec philosophie en se disant : « C’est bon, il nous reste encore neuf jours avant notre retour au Chili », sauf que le blizzard qui s’installera pendant trois jours finira sérieusement par nous faire flipper. En attendant, on a la bonne idée d’anticiper au maximum en faisant notre journée de préparation, prévue en altitude, ici-bas. Le lendemain, on part en scooter des neiges pour le Mont Roseman. Le sommet est à 1 450 m, entre nous on se dit que ça va être de la rigolade, on s’imagine un truc qui ressemble à la Dent du Chat, mais en fait ça grimpe bien raide et si on ne souffre pas trop du froid, on manque énormément d’air à cause de la minceur de la couche atmosphérique. Je suis littéralement à bout de souffle.

A 1 500 mètres j’ai moins d’oxygène qu’en haut du Mont Blanc. Sur le coup on s’arrache pour montrer à Pachi ce qu’on a dans le ventre et éviter une journée de préparation supplémentaire, mais une fois rentrés, les questions tombent en cascade : « Si j’en ai autant bavé à 1 500, qu’est ce que ça va être à 5 000 ? » « Est-ce que cette fois je n’ai pas visé un peu trop haut ? » Jean-Luc, lui, s’interroge moins, il se sait plus préparé. Tous ceux présent ici sont des sportifs de haut niveau affutés comme des crayons. Ils me regardent un peu en coin avec mes 98 kilos, me demandent : « Mais comment tu fais ? », « Tu ne t’entraînes pas ? ». Je lis du scepticisme dans leurs yeux. Ils se disent : « Y’a un mec là, il est vieux, il est gros et il pense pouvoir faire comme nous ?!! »»

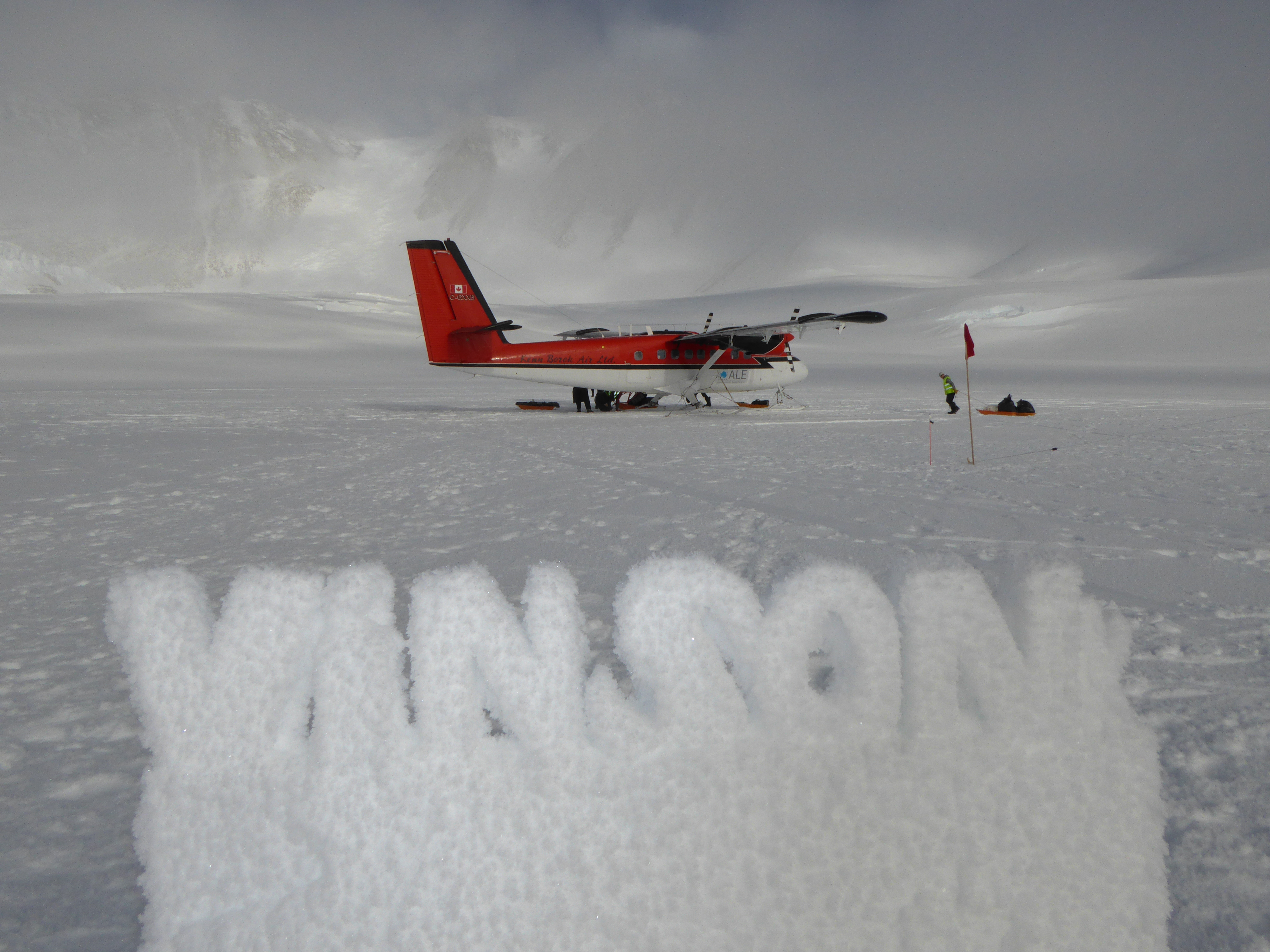

Camps de base et pipi gelé

« Après plusieurs jours d’attente à nous rendre fou, à bouffer de la neige et à enchainer les pis-aller comme des entraînements en crevasse, le 11 au matin, alors qu’on part pour visiter un glacier au milieu d’un vent terrible qui nous gèle le contour des lèvres, un appel nous demande de rentrer au plus vite. Il y a une ouverture et le départ est pour ce soir. Là, c’est une explosion de joie. On se tape sur l’épaule - ce qui a aussi pour effet immédiat de nous réchauffer -, on a envie de pousser les scooters. Embarquement avec J-L, la guide et les autres grimpeurs et quarante-cinq minutes plus tard le Cessna glisse déjà sur la piste du Vinson Camp à 2 100 mètres d’altitude. Du camp de base, on voit le massif montagneux et notamment le Vinson. On peut prendre la mesure de ce à quoi on va s’attaquer. On fait un peu de vélo à gros pneus sur la neige, on se balade dans les environs du camp, mais on est vite priés de rentrer car tout est un peu « codé » là-haut, on ne peut pas s’éloigner seul, ce n’est pas autorisé, trop dangereux. Alors on finit sous notre tente igloo avec un bouquin dans les mains à ronger notre frein jusqu’au lendemain matin.

Le 12, en fin de matinée, on attaque enfin l’ascension « du Monstre » en direction du camp n°1. L’atmosphère frise les -20 degrés, et nous sommes trois, avec Jean Luc et Todd, notre guide américain, sanglés ensemble, à évoluer sur un glacier en tirant une pulka, sorte de traîneau d’une quarantaine de kilos, transportant réchauds, cartouches de gaz, alimentation lyophilisée, sacs de couchage et matos en tout genre. On a le sentiment d’avoir bouffé notre pain noir après toutes ces journées d’attente, on sait maintenant que c’est parti et ça nous met du baume au cœur. Ces 9 premiers kilomètres ne présentent pas de difficultés majeures. Le temps est clair, bien dégagé. Pourtant 6 h plus tard, nous arrivons assez marqués à 2 750 mètres aux abords du camp n° 1.

La nuit qui nous attend ne va pas être de tout repos. Cette fois, notre habitat est beaucoup plus sommaire. C’est une tente avec matelas pneumatique à même le sol. Le froid, lui, est plus vif, tout gèle, même notre pipi que nous nous efforçons de faire couler dans une gourde. L’air est très sec, on doit boire beaucoup pour ne pas se déshydrater. Le seul moyen de garder notre eau buvable, c’est de mettre nos bouteilles dans nos duvets pour éviter qu’elles ne gèlent à leur tour. Au matin, les conditions sont telles qu’il nous est même conseillés de rester sous la tente jusqu’à 11h 30 car les températures à l’ombre frisent les - 30/ - 35°C du fait que le soleil passe derrière le Mont Vinson. Passé ce délai, il est temps de laisser nos compagnons suédois et autrichiens effectuer leur journée d’entraînement et de prendre la direction du camp n°2 et ses 3 700 m.

Autant le dire franchement : nous ouvrons les portes de l’enfer blanc ! Avant ce n’était qu’une mise en bouche. Là, on ressent bien la difficulté du terrain. En distance, il n’y a pas très long, 3 km, mais ça grimpe sur 950 m de dénivelé. Et, sur 1 kilomètre 200 la pente se raidit même jusqu’ à 45° d’inclinaison, soit un véritable mur de glace à passer. Nous l’attaquons à coups de crampons, piolets et poignées d’ascension. Tout le matériel est sécurisé, il ne s’agit pas de laisser tomber son piolet 1 000 mètres plus bas… A chaque respiration, le ventre effleure la glace, cuisses et pieds souffrent énormément. Et surtout, notre progression s’effectue au rythme « endiablé » d’un pied devant l’autre. Il faudra compter 8h avant de rejoindre, lessivés, le camp n°2. Là, on ne rigole plus tellement. Heureusement, le lendemain c’est repos en raison du mauvais temps qui s’est levé dans la nuit. On en profite, on bouquine sous nos tentes, on discute avec les 2 guides qui restent là-haut en permanence, un américain et un sherpa népalais recordman de vitesse sur l’Everest en 2003. On se prépare mentalement et nos guides nous conseillent pour améliorer notre façon de s’oxygéner. On se repose des efforts de la veille, mais on reste concentrés. On sent le sommet. Il est là, plus très loin. »

Ivresse du sommet et bières Austral

« Le 15 décembre au matin, le vent est retombé, mais le ciel reste brumeux. Une discussion s’installe alors avec Todd qui n’est pas trop chaud pour lever le camp. Nous, on voit le soleil percer à travers les nuages, alors forcément on est « bouillants ». Les guides, eux, n’ont pas la même motivation qui les anime. Qu’ils aillent au sommet ou non, c’est pareil. Après concertation, et profitant d’une fenêtre d’éclaircie, on décide de foncer vers le but ultime. Avec Jean-Luc nous jubilons, sachant avoir pris la bonne décision. Nos trois autres grimpeurs ont, eux, dû faire demi-tour et retourner attendre au camp n°1 que la météo s’améliore. En fin de matinée, on appareille donc avec 10 kilos de matériel sur les épaules, pour quelques 9 heures d’ascension et 1 200m de dénivelé pour passer de 3 700 à 4 892 m sur 14 kilomètres.

Sur les deux-tiers du parcours, les passages sont assez larges et les voies bien praticables, mais c’est long et épuisant. Tout est réuni pour un final en apothéose : le manque d’oxygène, le froid, le vent… Seul avantage au pôle sud, mais de taille, on n’est pas angoissés par la nuit, parce qu’en été elle ne tombe jamais et qu’à 2h du matin, il fait jour comme à 18 h sous nos latitudes… Mais, pour moi cet ultime effort est vraiment infernal. J’avance très lentement, je puise dans mes dernières réserves, et me dis : «Avance ! Même pas froid, même pas mal ! » Je m’accroche à tout ce qu’il est possible de s’accrocher. Des images me traversent l’esprit, des visons de ma femme, de ma fille, leurs ombres m’ont littéralement suivis, portées jusqu’au sommet. Alors, je continue à marcher, lentement, puis plus lentement encore. Il faut continuer à mettre un pied devant l’autre, à tout prix. Jean-Luc souffre également, mais il a plus d’endurance et tient admirablement son rang, même s’il souffle de plus en plus fort. Moi, je me tiens surtout à la rampe…

Je croyais avoir connu l’enfer à Elbrouz, dans le Caucase russe, mais en fait ce n’était que l’antichambre de l’enfer. Je pense réellement avoir connu le plus dur, je ne sais pas si je pourrais connaître plus dur que ça. L’Everest c’est très dur, mais les sherpas te portent tout. Ils te portent tout jusqu’au sommet, même toi s’il le faut. Et dès qu’on rate un pas, qu’on a le pied qui dérape, c’est le cœur qui s’emballe encore et toujours à cause de la raréfaction d’oxygène. Il faut bien souffler tout le gaz carbonique qui reste dans les poumons et reprendre le maximum d’air pour pouvoir continuer à avancer. A ce stade de souffrance, tu es à la rupture, tu peux être tenté de tout plaquer, d’ailleurs il y en a qui abandonnent, mais moi je me gueule presque dessus : « Va au bout ! Termine ! » Dans ces moments-là, j’ai vraiment un mental hors norme. Je serais monté avec les dents s’il l’avait fallu. Puis arrivent les derniers pas. On a envie de courir, mais on ne peut pas. Je termine littéralement sur les genoux. Mes yeux se remplissent de larmes.

Avec Jean-Luc, on se tombe dans les bras. La vue est splendide sur l’immensité de l’Antarctique. En enlevant nos moufles, on se dépêche de faire quelques clichés pendant 30 à 40 secondes maxi, car il fait -45°. Le guide nous secoue un peu : « Ne rigolez pas trop avec ça, si on prend froid ce sera un vrai cauchemar pour redescendre. » D’ailleurs, le soir même, sous mon duvet, j’ai senti que j’avais le bout des doigts qui me brûlaient, presque devenus insensibles. Heureusement ça a fini par passer. La redescente de notre petit nuage nous prend quatre longues heures de plus. Je suis soulagé, mais épuisé. Une nouvelle fois le but atteint, la motivation n’est forcément plus la même, seul importe d’en finir. De se reposer enfin.

Les cuisses me brûlent, mais il faut rester vigilant, beaucoup d’accidents arrivent en descente. On n’y pense pas trop, mais on est conditionnés par ça, on reste prudents. De retour au camp n°2 après cet aller-retour non-stop qui nous aura pris plus de 13 h, un mélange de soulagement et d’extrême épuisement m’envahit. On boit une boisson chaude, on mange une soupe en grignotant un bout et, grâce au téléphone satellite de Jean-Luc, dont le moindre appel coute les yeux de la tête, j’arrive à rassurer ma femme et à partager avec elle un bout de mon exploit. La nuit venue, on ne se fait pas prier pour aller dormir, un halo de sérénité nous berce. Même s’il reste une partie délicate à passer, c’est l’accomplissement qui prime, le reste, c’est de la bagatelle. Sans même parler d’alpinisme, on réalise doucement qu’on a accompli un des exploits parmi les plus relevés du monde. On a un peu le sentiment d’invincibilité. Le 16 décembre en soirée dans la chaleur retrouvée du Vison camp, Pachi nous accueille tout sourire, nous tendant une bonne bière Chilienne, Austral, la bien-nommée. »

Propos recueillis par Frédéric Delville

L'association

Liens

Notre fil twitter

Vos produits savoyards